Jupp Heynckes ist wohl aus dem Ruhestand zurück. Unser Porträt der Trainerlegende.

(Dieser Artikel wurde original im Mai 2013 in der ersten Ausgabe unseres Ballnah-Magazins veröffentlicht und zu Weihnachten 2014 im Blog.)

Ein leichtes Zögern und dann ein skeptisches Herabsetzen des Glases, falls eine solche Skepsis denn möglich ist. Es sollte die Frage aller Fragen folgen: „Du hältst Jupp Heynckes wirklich für einen der besten Trainer?“

Tue ich das? Ich weiß es nicht. Schon oft hatte ich mit meinem Lieblingsgesprächspartner über Heynckes geredet. Er ist ein ehemaliger Bayernsympathisant, in einer anderen Altersklasse und mit fast schon konträrem Background. Einst hatte er im Fußball zu tun gehabt, allerdings schon etwas her – einer jener Fußballbesessenen, die sich lieber in die guten alten Zeiten zurückversetzen und nur die Spiele Barcelonas nicht verpassen.

Vor zwei Jahren kam Jupp Heynckes zum FC Bayern. „Was wollen denn die mit dem? Die Mischung aus Jürgen Klinsmanns Inkompetenz und Van Gaals Sturheit. Typische Freunderlwirtschaft. Unter Beckenbauers Ägide wäre das nicht passiert.“

Die Tiraden gingen weiter. Die große Frankfurter Mannschaft habe Osram ruiniert! Schalke und Gladbach waren ebenfalls dem Untergang geweiht, als er mit seiner Möchtegernfuchtel irgendwelche abgelaufenen taktischen Konzepte installieren wollte. Heynckes sei keine Plattform für Starspieler, sondern ein Unterdrücker. Einer, der in den 80ern von Wissen profitiert habe, das heute zur Norm gehöre – und die Sprache der Spieler spreche er ohnehin nicht. Ob er das nicht mehr tue oder noch nie getan habe, traute ich nicht zu erfragen.

Ich persönlich dachte nämlich damals schon anders; immerhin hatte ich mich bereits nach seiner Interimszeit beim FC Bayern durch zahllose Medienberichte gelesen. Und ich vermutete, wieso mein Gesprächspartner diese Meinung vertrat.

Niemand kann Jupp Heynckes richtig einschätzen. Passend dazu war der Grundtenor der Medien, als Heynckes zum FC Bayern kam. Nach Louis Van Gaal, so führten mehrere Zeitungen aus, wollten die Bayern schlicht einen „Kumpeltyp“, einen „Freund der Spieler“ und einen „Freund des Vorstands“, der sich eher durch die Kontrolle des eigenen Kaders als des gegnerischen Spiels hervortut.

Kurzum: Man wolle lieber zurück zu einem Motivator à la Udo Lattek – kein verschrobenen Genie, kein Taktikverrückter wie Van Gaal. Dabei galt auch Jupp Heynckes als solcher. Oder nicht?

Vom Weltklassefußballer zum Trainernovizen

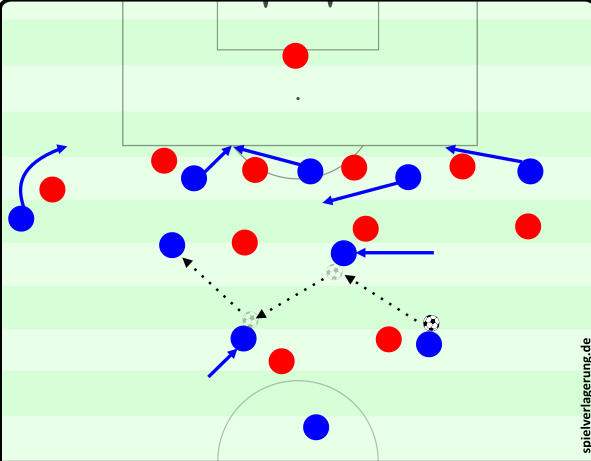

![Deutschland vs UdSSR 1972]()

1979 wurde Jupp Heynckes nach einer sehr erfolgreichen Zeit als Spieler zum Trainer von Borussia Mönchengladbach. Heynckes war dabei Teil der großen 1972er-Mannschaft, die für viele als beste deutsche Nationalmannschaft aller Zeiten in die Geschichte einging. In dieser historischen Mannschaft war der gelernte Mittelstürmer in einer Freirolle als Rechtsaußen aufgeboten. Immer wieder zog er in die Mitte, versuchte mit seiner Spielintelligenz und Athletik freie Räume zu finden und zum Abschluss zu kommen. Aus dem 4-3-3 wurde durch Heynckes ein extrem asymmetrisches 4-3-1-2.

Es sollte einer der wenigen Lichtblicke in seiner Nationalmannschaftskarriere sein. Zentral kam Heynckes auf seiner Idealposition nicht an Gerd Müller vorbei. Bei der WM 1974 spielte Heynckes auch nicht mehr als Außenstürmer – es hagelte Kritik an seiner Spielweise als Linksaußen der deutschen Nationalmannschaft. Heynckes war zu sehr Stürmer und zu sehr Athlet (statt Techniker), um über links Gefahr zu entfachen.

Letztlich stand Heynckes immer im Schatten der großen Spieler seiner Zeit. Dabei war er damals vielleicht der modernste aller Mittelstürmer. Immer wieder zog auf die Flügel, ließ sich intelligent fallen und war passabel im Kombinationsspiel, hervorragend in der Spielintelligenz und zugleich ungemein torgefährlich. 195 Tore für die Gladbacher Borussia und 25 für Hannover 96 in drei Jahren bedeuten Platz 3 in der ewigen Bestenliste der Bundesliga – nur hinter Klaus Fischer (268 Tore) und Gerd Müller (365 Tore).

Mit 51 Toren ist er auch der viertbeste Torschütze in den europäischen Wettbewerben. Seine Quote von 0,80 Toren pro Spiel wirdnur von Gerd Müller (0,89) überboten. Zweimal wurde er Torschützenkönig in der dt. Bundesliga (1974, 30 Tore; 1975, 27 Tore), zweimal im UEFA-Pokal (1973, 12 Tore; 1975, 10 Tore), einmal im Pokal der Pokalsieger (1974, 8 Tore) und einmal gar im Pokal der Landesmeister (1976, 6 Tore). 1978 beendete er seine Karriere standesgemäß mit fünf Toren beim 12:0 gegen den BVB.

Dennoch ist der Spieler Heynckes nur wenigen ein Begriff. Dass er ein moderner und hochintelligenter Stürmer war, ist ebenso in Vergessenheit geraten wie seine Errungenschaften als Trainer in den 80ern.

Ein Jahr nach seinem Karriereende übernahm Jupp Heynckes den Trainerposten bei den Fohlen. In seinem freien Jahr hatte er die Trainerlizenz erworben. Um seine theoretischen Kenntnisse zu erweitern, sollte er Latteks Co-Trainer bei Gladbach werden und ihn nach einer möglichst kurzen Lehrzeit (geplant war aber 1980) als Cheftrainer ablösen. Doch als Lattek von diesem Plan erfuhr, war er wenig begeistert. Im stillen Streit trennten sich die Wege von Lattek und der Borussia. Heynckes trat sein Amt also schon im Sommer 1979 an – und er sollte denkbar erfolgreich werden. Nach einigen Achtungserfolgen zu jener Zeit galt der ehemalige Weltklassespieler als das Trainertalent des deutschen Fußballs.

Jupp Heynckes bei Borussia Mönchengladbach

Die jüngste Mannschaft der Liga erhielt den jüngsten Cheftrainer – bei seiner Ernennung war Heynckes nur 34 Jahre alt. Bereits drei Jahre zuvor hatte Heynckes gesagt, er wolle Trainer werden.

Seine Begründung:

„Weil ich sehe, welche Fehler Trainer heute begehen. Vor allem Zuwendung und viel Verständnis brauchen die Spieler. Technik und Taktik sind zweitrangig, wenn man gute Spieler zusammen hat“ (in der ZEIT, November 1976)

Und hier beginnen die Paradoxe. Fast 25 Jahre später gab es, einem allerdings angeblich fingierten Bericht zufolge, Gerüchte, dass Heynckes bei einer Trainerfortbildung beinahe in Psychologie durchgefallen sein soll. Auch in den 90ern gab es zahlreiche Beschwerden von Frankfurter Spielern an seinem Führungsstil. Auch Lothar Matthäus, der wohl erfolgreichste Jungspieler aus Heynckes´ Gladbacher Zeit, übte vor Heynckes´ Wechsel zu den Münchner Bayern herbe Kritik.

1979 wurde für Heynckes auch beileibe kein „Fußballlehrer“ wie einst Herberger oder Weisweiler als vermeintlicher Mentor geplant, sondern eben jener Udo Lattek – seines Zeichens ein berüchtigter Motivator und selbst ernannter Fußballpsychologe.

Seinen ersten Achtungserfolg feierte Heynckes mit seiner Mannschaft schon im November 1979. Mit 3:2 gewannen sie trotz eines zwischenzeitlichen 1:2-Rückstandes in Mailand gegen Inter im Europacup.

Als Inter Mailand 2:1 führte, schickte Heynckes Ersatzspieler Norbert Ringels auf den Platz und schrie: „Wir gewinnen das noch, die sind kaputt.“ Ringels erzielte das 2:2. Nickel verwandelte einen Elfmeter zum 3:2-Sieg. – im Spiegel vom 19. November 1979

![Gladbach - Grundformation 1980]()

Frenetisch wurde der Sieg bejubelt. Trotz der glorreichen Vergangenheit in den 70ern galten die Fohlen als Ausbildungsverein. Fast jährlich mussten sie ihre besten Spieler verkaufen. Heynckes wurde bewusst als Trainer installiert, um mit seinem Image als ehemaliger Star des Vereins und als Fußballtheoretiker die Mannschaft Jahr für Jahr möglichst stark neu aufzustellen. Der teilweise noch kritisch beäugte Jungtrainer schwang sich zum Publikumsliebling auf, versuchte aber die Euphorie zu dämpfen.

Was damals keiner ahnen sollte: Einige Monate später im Finale des UEFA-Cups sollte es einen ähnlichen Verlauf wie gegen Inter geben. Der Titelverteidiger aus Mönchengladbach setzte sich im Folgenden nämlich auch gegen den französischen Rekordmeister AS Saint-Étienne und den VFB Stuttgart in einem rein-deutschen Halbfinale durch.

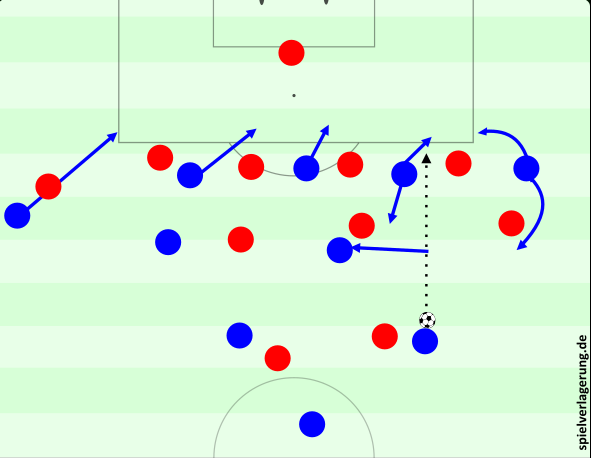

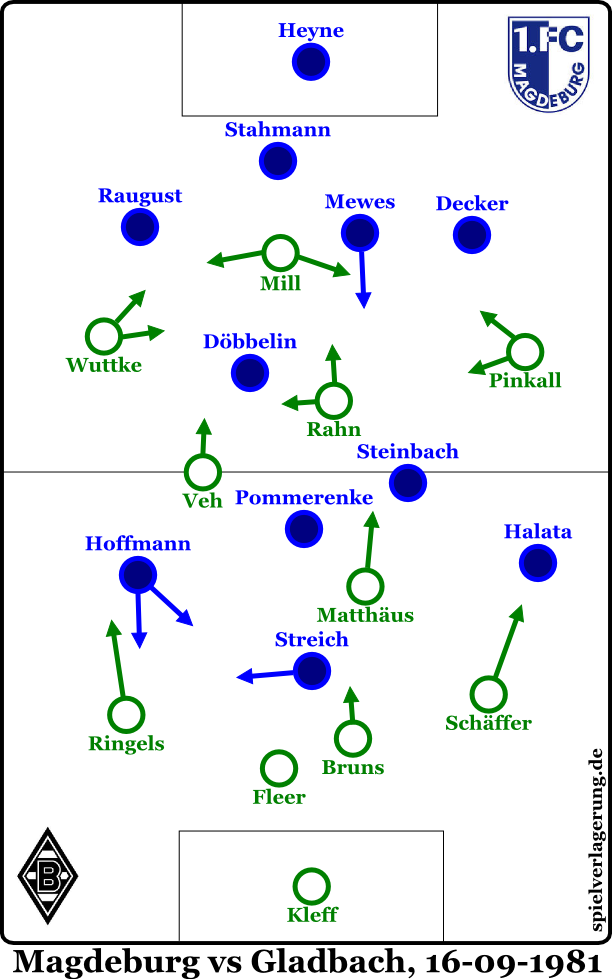

Kurzanalyse: Gladbach gegen Frankfurt 1980 im UEFA-Pokal-Finale

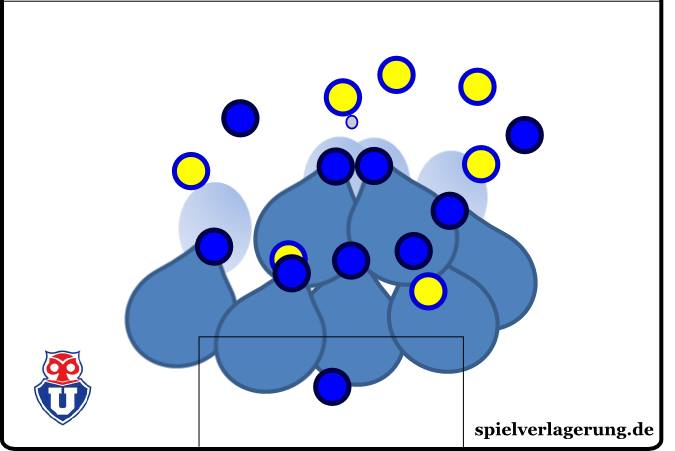

Im Hinspiel des Finals begannen die Gladbacher überzeugend. Sie spielten mit dem für damalige Verhältnisse keineswegs üblichen Pressing und einer intelligenten Raumdeckung. Sie verschoben zwar mannorientiert, aber feste Manndeckungen gab es nur auf Schlüsselpositionen.

Der titelverteidigende Außenseiter aus Gladbach begann druckvoll. Die Frankfurter konnten trotz individueller Überlegenheit eher wenig entgegensetzen. Zwar kamen sie immer wieder gefährlich nach vorne, doch viele Angriffe entstanden nach langen Bällen oder durch das sehr kreative Mittelfeld. Ob Ronald Borchers, Bernd Nickel oder Bernd Hölzenbein: Alle drei waren trotz gutem Doppeln enorm schwer vom Ball zu trennen.

Die Elf von Jupp Heynckes wirkte überaus modern. Die Abwehrkette spielte noch nicht in einem perfekten Linienspiel, war aber den Frankfurtern überlegen. In Ballbesitz ließen sie den Ball lange zirkulieren und nahmen sich im Aufbauspiel Zeit. Frankfurt wurde dadurch nach hinten gedrückt und erhielt kaum Zugriff auf den Gegner. Lange Bälle gab es bei den Fohlen selten, Befreiungsschläge ebenso wenig.

Stattdessen wirkten sie wie eine langsamere und individuell schwächere Version der heutigen Bayern. Die Außenverteidiger Ringels und Schäffer rückten gut getimt und situativ auf, übernahmen im Aufbauspiel viel Verantwortung. Kulik und Matthäus holten sich hinten die Bälle ab, Kulik war allerdings im Offensivgang deutlich gemäßigter. Einer der beiden kippte auch immer wieder gerne ab, wodurch quasi eine Fünferkette im Aufbau entstand, aus der immer wieder Vertikalsprints in offene Räume folgten.

Stand Frankfurt tief oder öffneten sich Räume in deren Formation, dann schoben Schäfer und Hannes nach vorne; fast im gleichen Moment ließ sich zumeist Kulik fallen oder die Außenverteidiger rückten ein, um die Stabilität zu wahren. Zusätzlich gab es vorne einige Positionswechsel von Ewald Lienen und Del Haye, wobei Letzterer der wohl auffälligste Spieler war. Er betätigte sich als Spielgestalter von der Seite, zog in die Mitte, überlud Räume und war ein klarer Aktivposten, während Mittelstürmer Nickel öfters in die Halbräume auswich und Körbel mit sich zog.

Die Positionswechsel der Frankfurter sorgten hingegen für keinerlei Probleme bei Gladbach. Die Raumdeckung funktionierte hervorragend, obgleich Heynckes nach der intensiven Anfangsphase das Pressing tiefer und passiver spielen ließ.

Besonders beeindruckend waren aber das Rückwärtspressing und die hohe Aggressivität im Mittelfeldpressing. Die erste Szene aus diesem Spiel war bezeichnend: Drei Leute pressen im Halbraum den Ballführenden, der den Ball ins Mittelfeld spielt und dort vom Gladbacher Mittelstürmer erfolgreich rückwärtsgepresst wird.

In der Offensive bot Gladbachs Matchplan ein auffälliges Merkmal: Mit einem extrem fluiden Aufbauspiel in der Mittelfeldzentrale überluden sie oft die rechte Seite. Fast alle Angriffe fanden über diese Außenbahn statt, wobei sie von unterschiedlichen Spielern vorgetragen wurden.

Vermutlich wollten sie Frankfurts Schwachpunkt Horst Ehrmantraut gezielt attackieren, doch Charly Körbel zeigte eine hervorragende Leistung und konnte seinen Linksverteidiger sehr gut unterstützen. Ohnehin stand insbesondere die Mitte mit Pezzey, Körbel, Lorant und den drei polyvalenten und spielintelligenten Akteuren davor bei Frankfurt sehr sicher. Gladbach dominierte zwar im ersten und zweiten Spielfelddrittel, konnte aber kaum zum Abschluss kommen.

Zusätzlich hatte Frankfurt eine gute Rollenverteilung im Aufbauspiel. Lorant war als der wohl am wenigsten kreative Mittelfeldakteur fast durchgehend raumöffnend unterwegs. Hölzenbein ließ sich im Aufbauspiel immer fallen und zeigte sich mit Nickel überaus pressingresistent. Im weiteren Spielverlauf wurde die Elf von Friedel Rausch immer stärker, indem sie die Räume durch Borchers, den beweglichen Bum-Kun Cha und Hölzenbein überlud.

Ohnehin waren Überladungen das zentrale Thema. Beim Ausgleich war es Matthäus, der eine Überzahl nutzte und ins Dribbling ging. Nach einer von vielen Glanzparaden Pohls an diesem Abend war es Kulik, der außerhalb des Sechzehners beim Abpraller zur Stelle war und mit einem tollen Distanzschuss zum 1:1 traf.

Das 1:2 fiel schon fast auf symbolische Art und Weise. Borchers lief diagonal von links bis auf den rechten Flügel, ohne attackiert werden zu können. Eine Flanke auf den zweiten Pfosten wurde von Hölzenbein per Kopf verwertet. Auch das 0:1 wurde durch eine Flanke eingeleitet, aber aus dem Halbfeld. Allerdings fielen beide Tore eher entgegen dem Spielverlauf. Jeweils dominierten die Gladbacher das Spielgeschehen, mussten sich aber zurückkämpfen.

In der zweiten Halbzeit spielte Kulik noch offensiver, Heynckes blies seine Mannschaft wie gegen Inter nach vorne: Zuerst netzte Matthäus ein und danach erhöhte abermals Kulik, nun zum 3:2-Endstand. Generell wussten die Anpassungen Heynckes‘ zu gefallen.

Im Aufbauspiel rückten die Außenverteidiger oft von der Seite in die Halbräume, wenn der Ball ballfern war, um eine einfachere Anspielstationen bei der Ballzirkulation zu bieten. Nach der Halbzeit wurde Kulik nach vorne geschoben und half beim Überladen. Die Fluidität im Aufbauspiel und die Freirolle Del Hayes sorgten ebenfalls für Überzahlen und mehr Ballbesitz. Nach dem Rückstand agierte Gladbach weiterhin mit vielen kurzen Pässen, mehr Ballbesitz und mehr Chancen. Die einzige große Veränderung gab es im Pressing: Es wurde ein hohes und aggressives Angriffspressing praktiziert, was sich letztlich bezahlt machen sollte.

Die erfolglosen Fohlen als Symbol für eine typische Heynckes-Mannschaft?

Die 80er-Mannschaft war in vielen Aspekten bezeichnend für den Ruf, den Heynckes genoss, und den Fußball, den er in weiten Teilen seiner Trainerkarriere spielen ließ. Sie gewannen 1980 nach einer knappen 0:1-Niederlage im Rückspiel zwar keinen Pokal, doch sie galten dennoch als würdevolle Fortführung der großen Fohlen-Elf der 70er. Jupp Derwall nannte sie nach dem Sieg gegen Inter Mailand gar „Heynckes-Babes“ in Anspielung an die „Busby-Babes“ in England gut 15 Jahre zuvor.

Mit viel Ballbesitz, viel Bewegung und der jüngsten Mannschaft der Liga eroberten sie deutschlandweit die Fan-Herzen. Doch auch Kritik gab es – vorrangig von Kommentatoren. Sieht man sich mehrere Zusammenfassungen damaliger Spiele an, hört man oft Urteile wie „zu wenig Flanken“ oder „zu viel Klein-Klein“. Der Kommentator des Spiels gegen Magdeburg im Jahre 1981 sagte::

„Jetzt übertreiben es die Borussen mit diesem Klein-Klein-Spiel“

![a]()

Der gleiche Kommentator schwärmte aber auch phasenweise von den Borussen und beschrieb die Magdeburger Gastgeber als „nervös“ – bis diese aus einem Konter ein Tor erzielten, woraufhin er plötzlich die Gladbacher als „nervös“ bezeichnete. Auch in dieser Partie gab es ähnliche Aspekte wie in der obigen Analyse gegen Frankfurt. Magdeburg stand vor eigenem Stadion tief und überließ den Ballbesitz den Gladbachern, die den Ball zirkulieren ließen und letztlich an der Chancenverwertung bzw. dem letzten Pass scheiterten.

Besonders beeindruckend war dabei die Diagonalität der Außenverteidiger, die zum einzigen Treffer durch Ringels bei der 1:3-Niederlage führte. Heynckes selbst wurde nach der Partie aber für seine offensive Aufstellung kritisiert: Mit Veh, Rahn, Pinkall, Wuttke und Mill standen gleich fünf Stürmer oder nominelle „Zehner“ auf dem Platz, dazu gesellte sich noch Matthäus als vertikaler und offensiver Mittelfeldakteur.

Wirklichen Gegenwind gab es für Heynckes in seiner Gladbacher Amtszeit trotz Berg- und Talfahrt nie. Dies ist durchaus als große Leistung anzusehen. Zu jener Zeit scheiterten viele junge Trainer in der Bundesliga, ob Willi Weber oder Ivica Horvat. Eine Studie in den frühen 80ern wollte sogar beweisen, dass junge Trainer den Anforderungen nicht gewappnet waren:

„14 Bundesligatrainer, darunter nur ein Raucher, waren vor und während den Meisterschaftsspielen untersucht worden. (…) Im Spiel erreichten drei noch ziemlich unerfahrene Trainer Spitzenwerte von 156. Durchweg zeigten Trainerneulinge oder Sportlehrer, die dem Bundesligastreß noch keine zwei Jahre ausgesetzt waren, deutlich höhere Werte. (…) Als Gawliczek bei Hertha in Berlin Klimaschefski ablöste, stellte er erst einmal das System um. Statt Raumdeckung, die gewitzten Spielern Gelegenheit zu geringerer Laufarbeit gibt, ordnete er Manndeckung an.“ – im Spiegel, 15. Februar 1982

Im gleichen Artikel wurde Heynckes als die löbliche Ausnahme bezeichnet. Auch hier stellen sich die Fragen aus der Einleitung: Wer ist dieser Heynckes eigentlich? War er damals das Genie, der als einziger mit den erfahrenen Haudegen in einer rauen Bundesliga mitstreiten konnte? Oder doch nur einer, der in der heutigen Trainerlandschaft nicht auffallen würde, damals aber den Gawliczeks mit 08/15-Kniffen voraus war? Einer, der durch das Vertrauen der Gladbacher, deren Status als Dauer-Underdog und als ehemalige Vereinslegende seinen Platz sicher hatte?

„Ein Geheimtip: Borussia Mönchengladbach. Trainer Jupp Heynckes besitzt unter den jungen Trainern das größte Talent.“ – Der renommierte Fußballautor Jürgen Werner bei seinem „Meistertipp“, in der Ausgabe der ZEIT vom 20. August 1982

Die Zeitungen jener Zeit führten auf seinen intelligenten Umgang mit den Spielern zurück. Im Gegensatz zu seinen (mehr oder minder) gleichaltrigen Trainerkollegen war er autoritär und selbstbewusst in seiner Außendarstellung. Er kritisierte seine Spieler intern scharf und hatte wohl wegen der jungen Mannschaft auch eine größere Altersdistanz als seine anderen Kollegen.

Außerdem schloss er sich phasenweise dem Treiben in der Bundesliga an – in seiner eigenen Art, als bedachter, intelligenter und introvertierter Vertreter der Zunft. Mit Klaus Schlappner stritt er sich, mit Udo Lattek und auch mit den anderen Großen und Mächtigen der Bundesliga legte sich Heynckes an. 1984 machte er z.B. seinem Unmut über Uli Hoeneß‘ Transfergebahren in der Causa Matthäus über die Medien Luft. Wirkliche persönliche Angriffe gab es aber nie, diese wurden Trainern wie Udo Lattek überlassen.

Aus jener Zeit ist übrigens eine extrem wichtige Anekdote überliefert, um den Trainer und auch die Person Jupp Heynckes zu verstehen:

„Als Hoeneß davon Wind bekam, daß die Gladbacher ihre letzte Matthäus-Offerte von 374 000 Mark auf 474 000 Mark Jahresgarantie, Prämien extra, erhöht haben, tobte er: „Das ist unmoralisch. Das machen die nur, um die Ablöse hochzutreiben.“

Was am linken Niederrhein wirklich passiert war, ahnte Hoeneß nicht. Es wäre seinem Naturell auch zu fremd gewesen. Nicht der Verein hatte die 100 000 Mark draufgelegt, sondern Heynckes. 50 000 Mark hatte er sich von einer Firma besorgt, für die anderen 50 000 stand er selber gerade. – Im Spiegel, 28. Mai 1984

Als Heynckes die Gladbacher übernahm, hatten sie unter Lattek zwar den UEFA-Pokal in der vorherigen Saison gewonnen, waren in der Bundesliga aber nur Zehnter geworden. Mit Heynckes selbst, Herbert Wimmer und Rainer Bonhof hatte es drei namhafte Abgänge gegeben. Im folgenden Sommer waren es Wolfgang Kleff, Horst Köppel und Allan Simonsen. Der Trend setzte sich fort, konnte aber durch blutjunge und oft treffende Transfers kompensiert werden.

Dennoch schaffte Heynckes in seiner Debütsaison den sechsten Platz und einen neuerlichen Einzug in den UEFA-Pokal. Den ersten und einzigen wirklichen Einbruch gab es in der dritten Saison, als man sich auf Platz 12 wiederfand, trotz positiver Tordifferenz und einigen sehr guten Leistungen. Im nächsten Jahr, der Saison 1983/84, folgte aber überraschend die beste Spielzeit in der Heynckes-Ära.

Punktgleich mit dem Meister VfB Stuttgart und Ernst Happels Hamburger SV wurde man Dritter. Hätte es damals die Drei-Punkte-Regel gegeben, wären „die Heynckes-Babes“ sogar hinter der Happel-Elf auf Platz Zwei gelandet. Für die Freunde des Konjunktives und unnützen Wissens: Hätte damals nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich gegolten, wäre Heynckes gar das Meisterstück geglückt.

Diese große Gladbacher-Mannschaft – für viele Fans gar die Letzte in der Tradition der großen 70er-Elf – schaffte es in dieser Saison auch ins DFB-Pokalfinale.

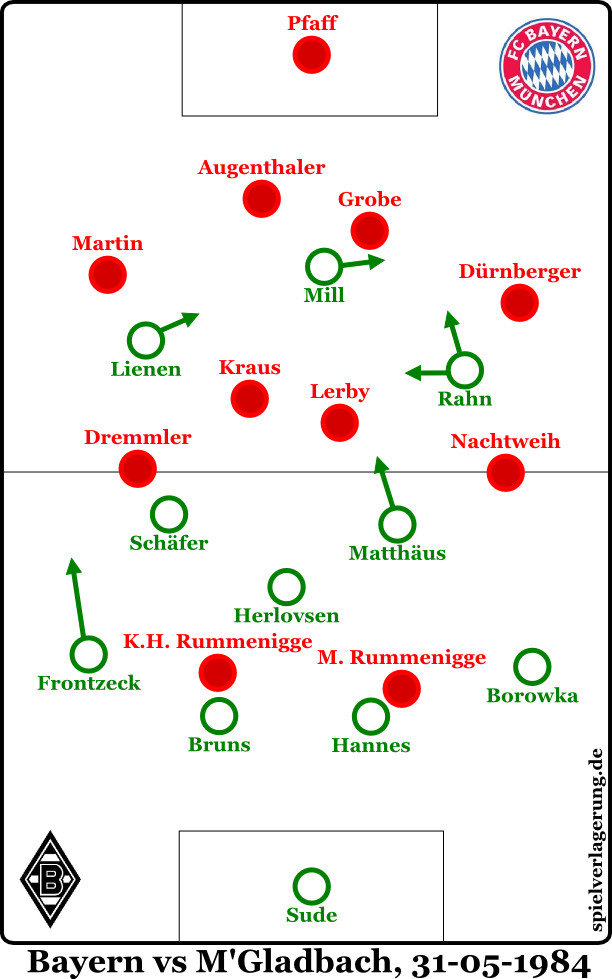

Kurzanalyse: Das DFB-Pokalfinale 1984

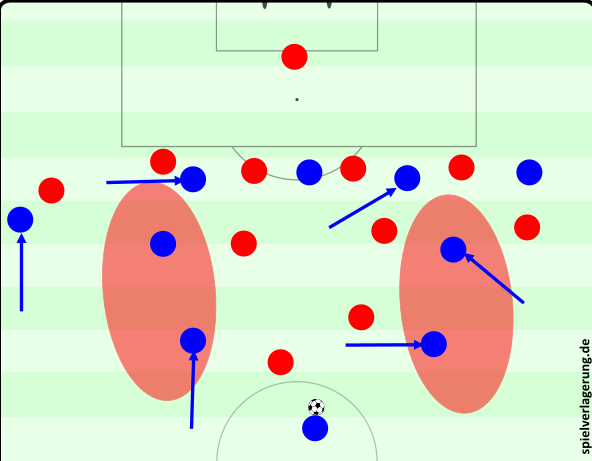

Ins Auge sticht sofort, dass Heynckes zwar die 1-3-Rollenverteilung mit einem Libero als Abwehrchef nominell weiter betrieb, aber diese praktisch inexistent war. Bruns und Hannes befanden sich zumeist auf einer Linie, es gab einen funktionierenden Kettenmechanismus in der Viererabwehrkette und ein gutes Spiel auf Abseits.

![a]()

Frontzeck spielte dabei als sehr offensiver linker Außenverteidiger, Borowka auf rechts zeigte sich deutlich zurückhaltender. Diese Asymmetrie wurde aber durch die beiden Spieler im Mittelfeld auf den Halbpositionen ausgeglichen. Winni Schäfer hielt sich im Vorwärtsgang etwas zurück, während Matthäus in seinem letzten Spiel für die Gladbacher als box-to-box-Akteur seine Stärken entfalten konnte.

Vorne gab es ebenfalls eine Asymmetrie: Rahn zog immer wieder in die Mitte, Mill wich auf die Flügel aus und Lienen spielte als inverser Flügelstürmer auf der linken Außenbahn. Vom Pressing her hatte sich ebenfalls etwas im Vergleich zum 81er-Team verändert. Die Elf von Jupp Heynckes begann in einem tiefen Mittelfeldpressing, gleichzeitig schienen sie sich auch in der Raumdeckung noch eine Spur positionsorientierter und präziser zu verhalten.

Taktische Fortschritte waren also durchaus gegeben; auch eine eigene Variante des Gegenpressings wurde, wie schon 1981, praktiziert. Man versuchte den Gegner nach Ballverlusten zu stellen und ihn am Fortschreiten zu hindern. Zwar sieht dies anders aus als das kollektive und aggressive heutige „Massengegenpressing“ des FC Bayern und des BVB unter Jürgen Klopp, war von der Grundüberlegung her aber ähnlich. Die Gladbacher kamen auch trotz individueller Unterlegenheit zu einigen Torchancen, scheiterten danach am Elfmeterschießen.

Der Heynckes-Abgang und sein letzter großer Auftritt für die Gladbacher

In der Folgesaison dieser bitteren Niederlage wurden die Gladbacher Vierter. 1985/86 gab es sogar einige, die Heynckes‘ Zeit gekommen sahen:

„Hungrig auf den Titel sind mit Sicherheit die Mönchengladbacher. Die Mannschaft ist „dran“. Sie spielt, unter der Regie von Trainer Jupp Heynckes, nun schon seit Jahren den attraktivsten Angriffsfußball in der Bundesliga.“ – Gerhard Seehase, in der ZEIT vom 9. August 1985

Doch der Angriffsfußball sollte nicht belohnt werden. Unter Heynckes wurde man ein weiteres Mal Vierter und in dessen letzter Saison Dritter. Eine solche Platzierung sollte nach Heynckes‘ Abgang bis heute nicht mehr erreicht werden; nach zwei Platzierungen im einstelligen Bereich landete die Borussia erstmals 1990 in der Nähe der Abstiegsränge (Platz 15).

In den letzten drei Jahren seiner Ägide gab es zwar noch zwei DFB-Pokal-Halbfinals, doch die größte Aufmerksamkeit dürfte in der Retrospektive wohl den Duellen gegen Real Madrid gelten. Im Dezember 1985 schied man spektakulär aus dem UEFA-Cup aus, obwohl die Fohlen mit einem 5:1-Erfolg aus dem Hinspiel ins Santiago Bernabeu gingen. Den Kantersieg am Bökelberg hatten sie sich durch ein herausragendes Bespielen der Schnittstellen und intelligente Flügelüberladungen gesichert. Uwe Rahn stieß immer wieder in offene Räume der überforderten Madrider, während die Königlichen gegen die Raumdeckung der Gladbacher kaum ein Mittel fanden. Es sollte ein Standard sein, der Real das wichtige Auswärtstor brachte, nachdem sie in der zweiten Halbzeit mustergültig ausgekontert worden waren.

Das Rückspiel selbst war ein unglaublich intensives Spiel. Heynckes warnte schon nach dem Hinspiel, man dürfe sich nicht zurücklehnen und das 5:1 sei kein ausreichendes Resultat – er sollte Recht behalten.

![a]()

Real zeigte sich extrem offensiv aufgestellt; drei nominelle Mittelstürmer, die sich immer wieder in den Zwischenlinienraum oder die Halbräume fallen ließen, wurden von zwei freien und stark einrückenden Kreativspielern auf den Außenstürmerpositionen flankiert. Diese unterstützten Gallego in der Mitte im Aufbauspiel – insgesamt war es fast ein 4-1-5.

Gladbach reagierte darauf im Spielverlauf richtig, zog sich eng zusammen und stand sehr kompakt. Sie verschoben in ihrer Raumdeckung stark zum Ball. Zwischen dem 2:0 (Minute 12) und dem 3:0 (Minute 75) verging fast eine Stunde, in der sie Real den Wind zumindest teilweise aus den Segeln nahmen.

Letztlich wurden sie aber dennoch vorgeführt. Real war in der Arbeit gegen den Ball extrem aufmerksam und überaus aggressiv im Pressing, wodurch die überforderten Gladbacher kaum aus ihrer eigenen Hälfte kamen. Die Konter konnten nicht zu Ende gespielt werden und dennoch: Sie waren dem Weiterkommen nahe. Das 4:0 fiel in der 90. Minute; alle vier Gegentore fingen sich die jungen Gladbacher nach hohen Hereingaben in den Strafraum. Gladbach schied aus, Real gewann den UEFA-Pokal und Heynckes? Der ließ 2013 seine Bayern im Rückspiel beim FC Barcelona mit einem hohen statt einem tiefen Pressing spielen. Ob es an diesem Spiel lag?

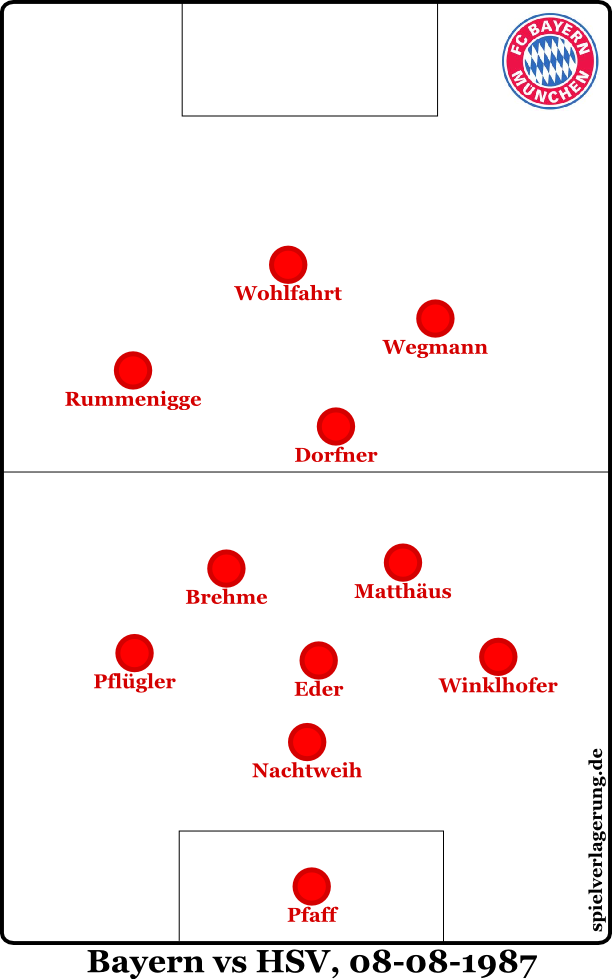

Heynckes und die Bayern

Heynckes Ehrgeiz und Hunger nach Titeln trieb ihn 1987 aus Mönchengladbach zu den Münchnern, die in einer kleinen Krise steckten. Im Jahr zuvor überholten die Bayern den 1. FC Nürnberg als deutschen Rekordmeister und konnten drei Titel in Folge feiern. Mit Heynckes sollte die Modernisierung der Mannschaft vorangetrieben werden. Das Ziel war eine schleichende Veränderung der Mannschaft, die im Sommer zuvor den Landesmeister-Titel trotz einer 1:0-Führung gegen den FC Porto verpasst hatte.

Dieser schleichende Umbruch gestaltete sich zunächst schwierig. Ein Aspekt betraf – wie sollte es bei Spielverlagerung anders sein – die Taktik. Bayern spielte zu jener Zeit mit einem klaren Libero, ohne Linienspiel und ohne eingeübte Kettenmechanismen. Auch die Raumdeckung wurde nicht wirklich genutzt, Offensiv wiederum mussten sich nicht die Spieler, sondern Heynckes anpassen. Der Kader der Münchner verlangte hier eine pragmatischere Ausrichtung. Dadurch landeten die Bayern in der Debütsaison Heynckes‘ nur auf Platz Zwei.

„Wir haben, das ist ja bekannt, uns von Spielern getrennt, die in der vorigen Saison nicht mehr mitzogen und sie durch junge, noch hungrige Profis ersetzt. Ich versuche, eine Synthese zu finden aus erfolgreichem und attraktivem Spiel. Wobei hier in München der Erfolg absolute Priorität hat. Zu den Zeiten von Hennes Weisweiler ging es in Mönchengladbach vor allem darum, den Leuten schönen Fußball zu zeigen. Bei den Bayern zählt nur das nackte Ergebnis.“ – Jupp Heynckes im Spiegel, 5. Dezember 1988

Die deutlich größeren Probleme waren aber struktureller Natur.

Jupp Heynckes wollte sich wie schon in Gladbach auf die Jugend fokussieren. Der Unterschied zwischen dem FC Bayern und einer Mannschaft wie Borussia Mönchengladbach besteht aber darin, dass sich Jugendspieler unter unterschiedlichen Bedingungen entwickeln müssen.

Bei einem durchgehenden Titelaspiranten, der medial so stark im Fokus steht, werden die Leistungen von jungen und naturgemäß inkonstanten Spielern deutlich extremer dargestellt. Agiert ein Jungspieler auf hohem Niveau, so wird er automatisch zur Nachwuchshoffnung des gesamten Landes– spielt er schlecht, ist er eine Nulpe, die einer großen Mannschaft den Sieg gekostet hat.

So wurde Heynckes in seiner Bayernzeit dafür kritisiert, dass er Spieler wie Thomas Strunz oder Manni Bender einsetzte. Auch Transfers wie Alan McInally und Radmilo Mihajlovic, wurden kritisch beäugt. Heynckes hatte außerdem Probleme mit seinem Vorgänger Udo Lattek, der ihn über die Medien mehrmals verbal angriff.

Die „mind-games“, die Sir Alex Ferguson in der Premier League großmachte, gehörten in der Bundesliga damals zum Alltag. Lattek unterstellte Hoeneß öffentlich, dass er sich mit Heynckes bewusst einen „schwachen Trainer“ geholt habe, um die Zügel selbst in der Hand zu behalten. Medien von damals sahen die Verpflichtung von Heynckes ohnehin nur als Akt von Hoeneß, um Lattek eines auszuwischen.

Auch Christoph Daum äußerte sich extrem negativ über Jupp Heynckes, der seiner introvertierten und professionell-sachlichen Linie treu blieb, dafür aber Uli Hoeneß sprechen ließ. Die Diskussionen im Sportstudio sind bis heute legendär:

„Die Wetterkarte ist interessanter als ein Gespräch mit Jupp Heynckes“ – Christoph Daum

![a]()

Meister wurde trotzdem der FC Bayern.

Dennoch gibt es etwas Wahres an diesen „mind-games“: Sie werden zu sich selbst erfüllenden Prophezeiungen, wenn man daran glaubt. Und damals glaubten die Spieler noch in Massen an die Beeinflussung ihrer Trainer. In England z.B. ist dies bis heute der Fall. Es war auch kein Wunder, denn viele Erfolge von Trainern zu jener Zeit gingen mit medialen Rundumschlägen und einer markanten Persönlichkeit einher. Wie bei Ferguson wurde aus der Korrelation zwischen „mind-games“ und „Aufholjagden oder Titeln“ eine Kausalität, die sich als psychologischer Faktor in den Köpfen der Spieler, Vereinsfunktionäre und Medien festsetzte. Ein in der Retrospektive extrem lesenswerter Beitrag erschien dazu im Oktober 1987 im Spiegel.

Unabhängig davon, ob dies eher als Schwachsinn oder nicht anzusehen ist, erhöhte es für Jupp Heynckes in jener Zeit den Schwierigkeitsgrad seiner Trainertätigkeit. Hierbei muss auch aus fachlicher Sicht der zeitliche Kontext beachtet werden.

In jener Zeit gab es keine als allgemeingültig geltenden taktischen Aspekte wie Kettenmechanismen, das Linienspiel, die Kompaktheit oder das Pressing, welche heute von 90% aller Mannschaften gespielt werden. Es gab kaum Vorreiter von jungen Trainern, die sich über die fachliche Kompetenz, als ihre Ausstrahlung und Vita definierten.

Jeder einzelne Aspekt der Spielphilosophie – besonders eines jungen und titellosen Trainers beim FC Bayern – konnte damals in Frage gestellt werden. Jupp Heynckes war mit seiner Ausstrahlung, seiner Fähigkeitsverteilung und seinen zwar intelligenten, aber immer zurückhaltenden Äußerungen der Antipol zur Ära Udo Lattek. Seine einzigen größeren Reibereien hatte er mit dem FC Bayern selbst gehabt, als diese Matthäus wegschnappten, den er nun wieder trainierte.

Zu diesen Problemen kamen zwei weitere hinzu, die direkt den Kader betrafen. Einerseits waren die Spieler für eine Defensivspielweise wie von Heynckes gefordert körperlich zu schwach, andererseits gab es mentale Probleme innerhalb des Teams. Dieses deutlich größere Problem in jener Bayern-Mannschaft schildert Heynckes selbst am besten:

„Ehemalige Bayern-Spieler haben mich bei meinem Amtsantritt gewarnt, daß ich von meinem Vorgänger einen Sauhaufen übernehmen würde. So war es auch. Diese Cliquenwirtschaft innerhalb der Mannschaft, das Statusdenken der Stars, der Konkurrenzkampf der Münchner Boulevardzeitungen, der auf meine Kosten ausgetragen wurde – ich sage heute ganz ehrlich: So schwer hatte ich mir den Job nicht vorgestellt.“ – Jupp Heynckes im Spiegel, 5. Dezember 1988

Das beste Beispiel die vergiftete Mannschaftsatmosphäre: Einige Spieler forderten Nachtweih als Libero. Heynckes ging damit konform. Im Vergleich zu Klaus Augenthaler sollte dies eine spielstärkere und offensivere Ausrichtung ermöglichen. Nachtweih wurde dann als Libero testweise eingesetzt und sollte schrittweise Stammspieler werden.

Die fachlich vorgetragenen Bedenken der Münchner Spieler waren allerdings keine; ihnen ging es um eine Demontage Augenthalers, was letztlich scheiterte. Heynckes stand vor der Wahl zwischen einer individuell hochwertigen Mannschaft, der es aber an den Fähigkeiten für seine Spielweise und an Disziplin fehlte – er entscheid sich für seine Spielphilosophie.

Nach der ersten Saison wurden Lothar Matthäus, Andy Brehme, Jean-Marie Pfaff und Norbert Eder verkauft, die allesamt entweder innerhalb der Mannschaft negativ auffielen oder von ihrer Spielweise nicht zur neuen Spielphilosophie passten. Als Ersatz kamen fünf neue Spieler, allesamt jünger als 24 Jahre und bildeten das Grundgerüst einer neuen Mannschaft.

Der Libero als solcher wurde abgeschafft. Zuerst sollte Stefan Reuter als möglicher neuer „Libero in einer Linie “ aufgestellt werden, am Ende war es abermals Klaus Augenthaler, der spielte – allerdings als moderner Innenverteidiger, der in Ballbesitz das Spiel gestaltete und nach vorne schob, bei gegnerischem Ballverlust aber auf einer Linie mit seinem Partner agierte. Den Libero gab es zwar noch in der Rollenverteilung, aber nicht mehr in der Anordnung im Defensivspiel. Die Bayern spielten nun mit mehr Kurzpässen, weniger Individualismus und einem modernen Spielsystem: Mittelfeldpressing, Viererkette, Abseitsfalle. Kritik gab es trotz Erfolgen, wie dieses Interview zeigt:

„SPIEGEL: Es war gewiß keine, wie das italienische Fachblatt „Tuttosport“ schwärmte, „märchenhafte Heldentat“, Ihr Team in München zu besiegen. Für den FC Bayern war Inter einfach eine Nummer zu groß, wie überhaupt der Respekt der Bundesligaklubs vor Ihrer Mannschaft ziemlich übertrieben wirkt. So gut ist die, im Vergleich mit Bremen, Stuttgart oder Köln, doch gar nicht besetzt.

HEYNCKES: Wir sind Herbstmeister, haben die meisten Tore geschossen und die wenigsten kassiert. Das reicht doch wohl.

SPIEGEL: Max Merkel meinte unlängst, bis auf Thon und Dorfner, „die noch nicht ausgereift sind, stehen in dieser Elf zu viele Durchschnitts-Fußballer“.

HEYNCKES: Unsere Vorzüge sind Moral, Disziplin, Wille und auch das fußballerische Können. Nur so ist das kräftezehrende Laufspiel zu praktizieren, mit dem wir den Gegner unter Druck setzen. Daß zum Beispiel Spieler wie Thon, Reuter oder Dorfner noch nicht ausgereift sind, wissen wir auch.“ – Ein Interview im Spiegel, 5. Dezember 1988

Im Gegensatz zu nahezu allen damaligen Trainern konzentrierte sich Heynckes auf die sekundären Aspekte eines Spielers. Nicht die reine Qualität war ausschlaggebend, sondern auf welche Art und Weise diese auf den Platz gebracht werden konnte.

In den Spielen sah man auch klar erkennbar die Viererkette im Mischsystem aus Raumdeckung mit einzelnen Manndeckungen und gegen tiefstehende Mannschaften gab es durchaus Ballbesitzfußball. Auch das fluide Aufbauspiel, die vielen aufrückenden Läufe und das „Vorderlaufen“ der Außenverteidiger war abermals sichtbar; unzweifelhafte Parallelen zu seiner Spielweise bei Borussia Mönchengladbach. Interessant ist auch, wie in dieser Saison mit Ausfällen umgegangen wurde.

![a]()

Gegen Inters asymmetrisches und defensiv ausgerichtetes 5-4-1 im Rückspiel ließ man Reuter die Halbräume und Mitte überladen, Nachtweih beackerte die Seite, gleichzeitig half Pflügler Ekström auf der linken Außenbahn. Dorfner und Thon bildeten eine offensivstarke Zentrale, die immer wieder von Augenthaler unterstützt wurde.

Im Hinspiel gegen Neapel spielte dann Reuter als Linksverteidiger und sollte Kögl unterstützen, während Hansi Flick Maradona in Manndeckung nahm. Die Abwehrkette war leicht asymmetrisch, um am besten gegen die gegnerischen Stürmer vorgehen zu können. Auch in Neapel kontrollierte man den Ballbesitz, verlor aber 2:0 – im Rückspiel ging sich mit offensiverer Besetzung nur ein 2:2 aus.

Dennoch waren die Bayern jener Zeit interessant. Reuter und Kögl waren unterschiedliche Flügelspielertypen, Reuter selbst ging immer wieder in die Mitte und galt als sehr athletischer, spielintelligenter und polyvalenter Akteur. Mit Flick, Eck, Dorfner und Co. konnte die Mitte variabel besetzt werden. Die Mannschaft selbst wirkte wie eine Mischung aus 4-3-3 und 4-4-2 mit einem Fokus auf Überladungen auf der linken Seite.

Dieses Grundgerüst wurde in der folgenden Saison noch verstärkt. Für Eck, Wegmann, Nachtweih und Ekström wurden Bender, Strunz, Schwabl, Mihajlovic, McInally und Kohler verpflichtet. Die Meisterschaft konnte mit acht Punkten Vorsprung gesichert werden. Heynckes arbeitete weiter an einer verbesserten Mannschaft, als man relativ sang- und klanglos in Europa ausschied. Mit Stefan Effenberg, Michael Sternkopf, Brian Laudrup und Christian Ziege kamen wieder vier talentierte und sehr junge Spieler (alle unter 21 Jahren), doch jetzt begann es in der Mannschaft zu brodeln.

Einige kritisierten den Jugendtrend und das Festhalten an einigen älteren Spielern; es gab keinen einzigen Spieler zwischen 28 und 31 Jahren, über 31 Jahren ohnehin nur zwei und einige der Spieler waren schlichtweg nicht gut / reif genug oder mussten erst in bestimmte Rollen hineinwachsen; Christian Ziege spielte mit nur 19 Jahren plötzlich als Libero, Stefan Effenberg drohte in der Kabine Trainer Heynckes gar Prügel an.

Letztlich gab es einen Einbruch in der Mannschaft, deren Ursachen nicht genau geklärt werden kann. Es war wohl eine Mischung aus mehreren Aspekten: Die individuelle Qualität wurde zugunsten eines taktischen Konzepts ein kleines Bisschen geopfert, während die jungen Spieler ihren Erwartungen nicht vollends gerecht werden konnten. Im Sommer 1991 wanderten Stefan Reuter und Jürgen Kohler nach Italien ab und Klaus Augenthaler beendete seine Karriere.

Auch Heynckes verlor, immerhin erst nach über vier Jahren bei den Bayern, langsam die Kontrolle über seine Mannschaft. Das ist allerdings ein wiederkehrendes Merkmal bei nahezu allen großen Trainern, die eine Mannschaft nicht groß gemacht haben, sondern zu einer großen Mannschaft kamen; ob Ernst Happel beim HSV, Ottmar Hitzfeld bei den Bayern oder gar Pep Guardiola in seiner letzten Saison und José Mourinho aktuell bei Real Madrid und einst bei Chelsea, sie alle mussten solchen minimalen, aber in der Summe signifikanten Verfallerscheinungen in unterschiedlichsten Aspekten Tribut zollen.

„Wir haben das Talent Sternkopf gekauft, nicht den fertigen Spieler.“ – Heynckes gegenüber dem Spiegel, 27. Mai 1991

Dass es nicht nur an Heynckes gelegen haben kann, zeigen nicht nur seine zwei Meisterschaften zuvor, sondern auch die Leistungen der Mannschaft danach. Weder sein Nachfolger Sören Lerby, noch dessen Nachfolger nach nur fünfmonatiger Amtszeit, Erich Ribbeck, konnten den Bayern einen einstelligen Tabellenplatz bescheren. Die Ursache ist schnell und einfach zu erklären: Ein guter Trainer hatte mit einer passenden, aber ohne Stars spielenden Mannschaft Titel geholt, doch irgendwann verlor das System an Stabilität und die weniger kompetenten Nachfolger vermochten ebenso wenig an den Schrauben zu drehen.

Wohl auch darum bezeichnete Uli Hoeneß die Entlassung Heynckes‘ als seinen größten Fehler. Intern setzte er sich sogar dagegen ein, das endgültige Kommando zum Abschuss gab Fritz Scherer.

„Jupp Heynckes wäre Trainer geblieben, wenn das hier meine Firma wäre

– Uli Hoeneß zu Heynckes Rauswurf

Die Entstehung von Don Jupp

Nach einem Jahr Pause heuerte Heynckes bei Athletic Club an, einem traditionsreichen baskischen Verein. Von Platz 14 führte er sie auf Platz 8 und in seiner zweiten Saison gar mit Platz 5 in den UEFA-Pokal. Schnell mauserte sich Heynckes zum Helden der Fans bei Athletic. Dazu muss man wissen: Der Stereotyp des entspannten, faulen und in sich selbst ruhenden Spaniers trifft auf die Basken nicht zu. Die Basken sind die Preußen Spaniens, wenn man so will. Hart und diszipliniert zu arbeiten wird auch im Fußball praktiziert. Zudem denken sie deutlich weitreichender, nachhaltiger und konzeptorientierter.

„Dem Bedürftigen zu geben, heißt nicht schenken, sondern säen.“ – Baskisches Sprichwort

![s]()

In diese Philosophie passte Heynckes perfekt. Heynckes arbeitete junge Talente ein und sah die baskische Mentalität, die Sprache und die spezifischen Eigenschaften des Vereins, insbesondere auf dem Transfermarkt, als einzigartige Herausforderungen. Immer wieder äußerte er sich zu seiner Arbeit als „Detailarbeit“, die ihm sehr gefalle: Junge Talente aus einem begrenzten Markt filtern, sie in die Mannschaft führen und gleichzeitig in einem realistischen Maß relativen Erfolg erreichen.

Zusätzlich wusste Heynckes genau, wie er Verein und Fans von Beginn auf seine Seite ziehen konnte. Er lernte Wortfetzen der schwierigen baskischen Sprache, befasste sich mit dem Verein und kannte schon bei seinem ersten Besuch alle wichtigen Funktionäre und Sponsoren mit ihren ganzen Namen. Dank dieser Einstellung wurde er zum Liebling der Massen. Man verglich ihn schon mit Johan Cruyff, der beim FC Barcelona viele Jahre zuvor ähnlich gearbeitet hatte, wenn auch in größerem Maßstab.

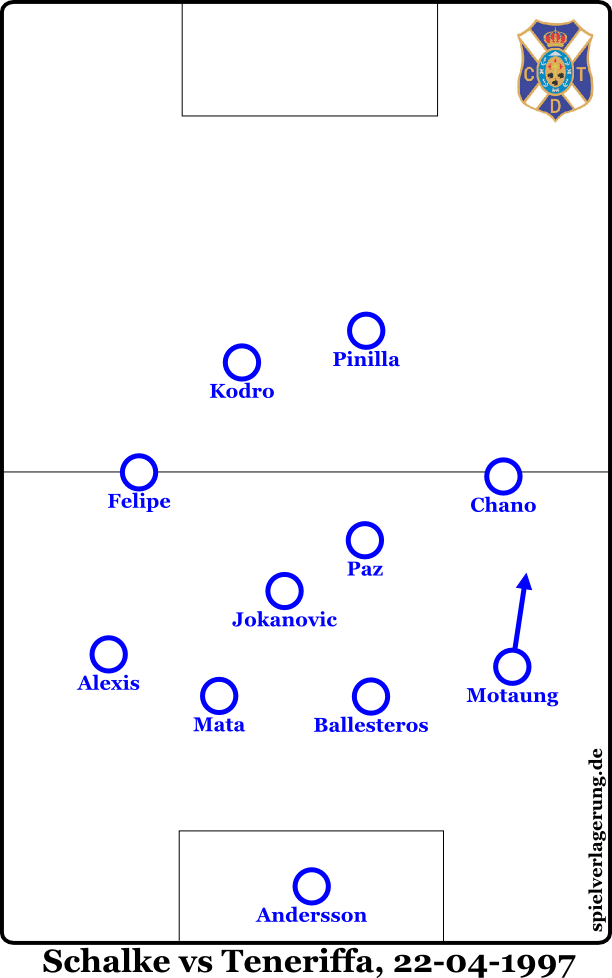

Ähnliches gab es auch in seiner Trainerstation bei Teneriffa ab 1995. Abermals war es ein kleiner Verein, den er auf Platz 15 übernahm. Doch die Erfolge waren sogar noch größer. Schon in der ersten Saison landeten sie auf Platz 5, vor Real Madrid. Heynckes baute sein Offensivspiel sehr effektiv um den Wandspieler Juan Antonio Pizzi.

Wie schon bei Athletic Bilbao wechselte Heynckes zwischen Mittelfeldpressing und hohem Abwehrpressing. Er stellte Pizzi je nach Spielsituation einen groß gewachsenen oder einen kleinen Partner zur Seite. Das 4-4-2 wurde manchmal wie ein 4-1-3-2 praktiziert, um im Umschaltspiel mehr offensive Durchschlagskraft zu haben.

Pizzi wechselte nach dieser erfolgreichen Saison. Teneriffa stand ohne ihren einzigen Star da – doch Heynckes passte sich an. Auch in der nächsten Saison kamen sie auf einen einstelligen Tabellenplatz und – noch wichtiger – verkauften sich international mehr als gut. Sensationell schaffte es Teneriffa bis ins Halbfinale des UEFA-Cups, wo sie in der Verlängerung gegen den späteren Sieger Schalke 04 ausschieden.

Auch in den Partien gegen die Gelsenkirchner überzeugten sie. Von Heynckes‘ ehemaligem Angriffsfußball waren nur noch Basisaspekte verblieben. Es gab nach wie vor ein intelligentes Aufbauspiel mit gutem Positionsspiel, doch der Fokus lag auf der Defensive und dem Umschalten.

Aus dem 4-4-2 erzeugten sie immer wieder 4-1-3-2-Stellungen und spielten bei gegnerischem Ballbesitz mit einer sehr engen Abwehrkette und einer breiteren Mittelfeldkette, um die gegnerischen Flügel abzusperren. Das Loch des 4-4-2 im Pressing wurde durch enorm intelligentes Herausrücken der zentralen Akteure kompensiert, die individuelle Unterlegenheit bei Gleichzahlsituationen bei Kontern wurde durch Gegenpressingansätze kaschiert.

Nach diesen sensationellen zwei Jahren bei Teneriffa heuerte er bei Real Madrid an. Ziel: Der Champions-League-Sieg.

Von Champions-League-Siegen und fragwürdigen Entlassungen

![a]()

Ein 40-Seiten-Dossier sollen die Analysten von Real Madrid über Teneriffa angefertigt haben. Das Ergebnis war die Verpflichtung von Jupp Heynckes. Es gab damals viel Lob an Teneriffa für ihren intelligenten und variablen Fußball – es sollte auch viel Lob für Real unter Jupp Heynckes geben, die aber den Ligatitel bereits früh verloren. Louis Van Gaals Barcelona hatte den besten Saisonstart in der Vereinsgeschichte hingelegt, während Real mit Heynckes und dessen taktischen Veränderungen erst noch warm werden musste. Bereits im November 1997 wurde der Clásico zwischen den beiden Teams zum Duell hochstilisiert, das die Meisterschaft entscheiden würde – und Heynckes´ Madrilenen verloren. In einem ausgeglichenen Spiel im Santiago Bernabeu konnte sich Barcelona knapp mit 2:3 durchsetzen.

Über die gesamte Meisterschaft hinweg gab es Probleme in der Mannschaft. Sie war zu unkonstant, Heynckes galt als zu autoritär und Spieler wie Davor Suker oder Predrag Mijatovic als natürliche Feinde jedes Konzepttrainers. Umso größer ist wohl die Leistung Heynckes´ in der Champions League zu gewichten, wo sie das Endspiel gegen Juventus erreichten.

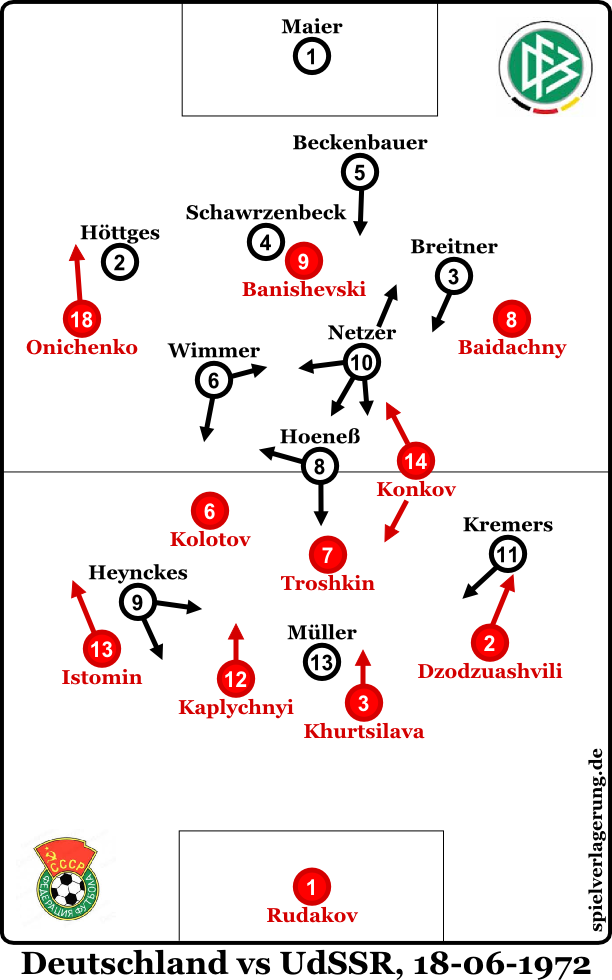

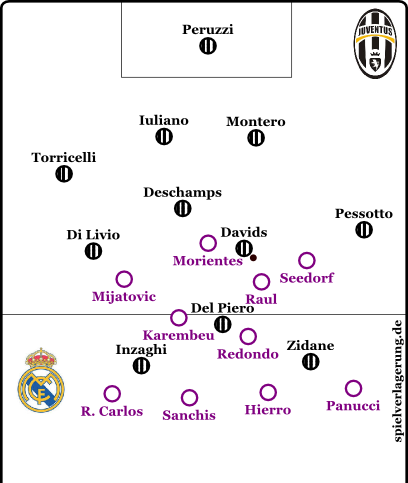

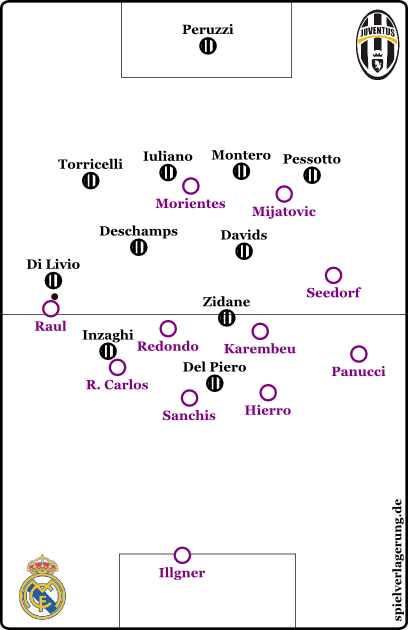

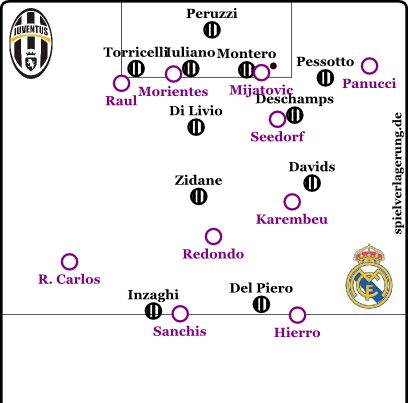

Kurzanalyse: Das Champions-League-Finale 1998

Die Italiener begannen in einem 4-3-1-2 statt in einem 4-4-2. Oft wird die Aufstellung dieses großen Juventus-Teams, das drei Mal in Folge ins CL-Finale kam, als klassisches 4-4-2 (oder gar mit Fünferkette) bezeichnet. Zumindest in diesem Spiel war es eine Raute, die auch auf diese Art und Weise gespielt wurde. Zinedine Zidane spielte dabei nicht auf dem linken Flügel, sondern in seiner Paraderolle als Zehner hinter zwei Stürmern.

Interessant war das Übernehmen der linken Seite in der Offensive. Hier ging manchmal Edgar Davids mit nach vorne, oft war es Gianluca Pessotto, der die Breite gab und auch Zidane oder Del Piero ließen sich immer wieder auf die linke Seite fallen. Nominell könnte es also durchaus ein 4-4-2 mit Zidane auf der linken Außenbahn gewesen sein, doch dieser hatte offensiv wie defensiv eine Freirolle und Di Livio spielte eingerückter als es für einen Rechtsaußen üblich gewesen wäre.

Die Turiner zeigten sich auch im Defensivspiel überaus diszipliniert, hatten ein sehr gutes Kettenspiel, eine starke Strafraumverteidigung und ein hervorragendes Linienspiel – nicht nur für jene Zeit war es überdurchschnittlich. Real konterte diese Spielweise mit einem sehr interessanten 4-4-2/4-3-3-Hybridsystem.

Auch hier zeigt sich das hochintelligente Nutzen von Asymmetrien und einem fluiden Aufbauspiel. Redondo war nicht der einzige Anspielpunkt, sondern bewegte sich immer wieder raumöffnend auf die Seite, während Karembeu in die Mitte einrückte. Es gab auch viel freies Abkippen und Herauskippen, insbesondere von Karembeu, der dadurch Roberto Carlos ein paar Mal in die Höhe schob.

Zusätzlich gab es mit Seedorf als nominellem rechtem Flügel bzw. Halbspieler einen weiteren herausragenden Individualisten und Kreativspieler. Raul pendelte zwischen Mitte, wo es dann ein 4-3-1-2/4-3-3 gab, und dem linken Flügel hin und her. Mijatovic hatte ebenfalls eine Freirolle: Manchmal tauchte er auf dem rechten Flügel auf, manchmal auf dem linken und pendelte als von Defensivaufgaben befreiter Stürmer hin und her.

Aus dieser Wechselformation zwischen 4-3-1-2/4-3-3 und 4-4-2 (mit Seedorf Rechtsaußen) entstand auch im Defensivspiel eine variable Formation. Real presste mit einem Mittelfeldpressing in einer positionsorientierten Raumdeckung, aus dem oft einzelne oder mehrere Spieler herausrückten – ein typisches Heynckes-Merkmal, wie wir festgestellt haben.

Manchmal gab es ein 4-3-3-Pressing, in welchem sich die Stürmer als Dreierreihe orientierten, und manchmal ein 4-4-2, wo zumeist Raul auf der linken Seite gegen den defensiveren Torricelli spielte. In einer Szene doppelte Raul sogar mit Roberto Carlos gegen den durchstartenden Di Livio. Das 4-3-3 entstand besonders nach Ballverlusten, in denen – ebenfalls typisch Heynckes – „lose“ gegengepresst wurde. Mit diesem intelligenten Stellen verhinderten sie Konterangriffe.

Um diese fluide Spielweise näher zu zeigen, sehen wir uns vier Szenen aus dem Spiel an.

![Szene 1]()

Szene 1

In dieser Szene fächerte Juventus schnell nach einem Ballgewinn auf und Davids versuchte mit Ball am Fuß nach vorne zu gehen. Fernando Morientes presste ihn von hinten, Raul von vorne und Seedorf rückte von der Seite ein. Besonders interessant ist das StellungsspielSeedorfs, der mit seinem Deckungsschatten Pessotto als Anspielstation effektiv aus dem Spiel nimmt und gleichzeitig den Druck auf den Ballführenden erhöht. Gut zu erkennen ist die relativ hohe Kompaktheit Reals und die defensive Freiheit im Pressing, welche für ein aggressives Pressing genutzt wird.

![Szene 2]()

Szene 2

Nun ist es nicht Juventus, das auffächert, sondern Real Madrid. Raul ist frei auf der linken Seite, Seedorf gibt dem Spiel die nötige Breite und Roberto Carlos schiebt nach vorne und vorderläuft ihn. Die 4-4-2-Formation wirkt in diesem Fall ineffektiv: Für Raul gibt es keine direkten offenen Anspielstationen, doch für ihn ergeben sich mehrere Optionen:

a) Eine Bewegung nach hinten und die Suche nach einem sicheren Pass.

b) Ein Raumpass auf Redondo, der ohnehin immer wieder intelligent aufrückte oder gar auf die Seiten ging.

c) Ein Dribbling (Die Lösung, für die er sich entschied).

![Szene 3]()

Szene 3

Hier sieht man Seedorfs Einrücken in den Halbraum und Karembeus bewegliche Rolle – von halblinks ging er auf halbrechts, spielte von dort einen Pass auf Panucci, der den Ball in den Strafraum brachte. Eine Szene, die letztlich vorrangig in dieser Analyse vorhanden ist, um das unangenehme Fluten des Strafraums mit drei torgefährlichen Stürmern zu zeigen, das die Madrilenen praktizierten.

![Szene 4]()

Szene 4

Die vierte Szene dürfte wohl die eindrücklichste sein. Aus dem Spiel heraus kombinieren Mijatovic und Raul auf dem linken Flügel, während Roberto Carlos zu Beginn als sichere Anspielstation im defensiven Halbraum wartet. Seedorf stößt instinktiv in die Spitze und gibt mit Morientes die Tiefe. Dadurch wird Juventus‘ Zwischenlinienraum erweitert, während Panucci auf der rechten Seite die Breite gibt. Im weiteren Spielverlauf kann Roberto Carlos nach vorne schieben, Raul orientiert sich stärker in die Mitte und Mijatovic zieht ebenfalls dorthin. Karembeu und Redondo bilden einmal mehr eine situative Doppelsechs; phasenweise wirkte diese Mannschaft wie ein 4-2-3-1.

Vom Scheitern

Trotz des Finalsieges wurde Jupp Heynckes entlassen; zu unkonstant waren die Leistungen in der Liga, zu weit lagen sie hinter dem Meister aus Katalonien. Es war nicht die einzige Trainerstation, bei der Heynckes scheiterte. Bei Benfica Lissabon konnte er nach einer starken Anfangsphase ebenfalls nur abgeschlagen hinter dem Spitzenreiter Dritter werden. Auch hier dauerte sein Engagement nur eine Saison. Einen solchen Misserfolg hatte Jupp Heynckes schon 1994 bei Eintracht Frankfurt erlebt.

![a]()

Wie bei eigentlich jedem Scheitern in seiner Karriere gab es zwei große Probleme: Die Mannschaft konnte oder wollte seine Ideen nicht umsetzen und er selbst stieß mit seiner Art und Weise bei der Mannschaft an. Heynckes forderte letztlich nur etwas, das heute absoluter Standard ist: Disziplin.

Kultkicker Anthony Yeboah soll 1994 laut Medienberichten von damals mit neun Kilo Übergewicht aus dem Urlaub gekommen sein. Mit einem ähnlichen Übergewicht war der ehemalige Weltfußballer Ronaldo bei Real von Fabio Capello auf die Bank gesetzt worden. Heutzutage würde es für Anthony Yeboah eher Parodien von Matze Knop auf den Spieler geben, als einen Zwist zwischen Trainer und Verein(-sführung).

Dass Heynckes sich allerdings bei der Suspendierung Yeboahs und der anderen Frankfurter Zauberer im damaligen zeitlichen und medialen Kontext etwas ungelenk verhielt, entspricht vermutlich ebenso der Wahrheit. Dass es allerdings auch Probleme im Trainingsbetrieb gab, an denen nicht Heynckes Schuld war, muss erwähnt sein. Wer vom Gesundheitsamt gesperrte Umkleidekabinen besitzt, hat keine infrastrukturellen Voraussetzungen für eine ordentliche Trainingsarbeit.

Die Disziplin des damaligen Zaubertrios Gaudino, Okocha und Yeboah (die ersteren beiden meldeten sich nach der Suspendierung Yeboahs krank) ließ zu wünschen übrig. Das Problem war aber, dass die Eintracht von der individuellen Klasse dieser drei Spieler lebte. Heynckes muss einzig vorgeworfen werden, dass er es nicht schaffte, seine Stars zu Kollektivspielern zu entwickeln und sie dafür auf seine Seite zu ziehen.

„ Wir hatten Angst vor Weisweiler. Heute muß keiner mehr Angst vorm Trainer haben. Umso überraschter sind jetzt in Frankfurt einige Spieler, daß plötzlich Jupp Heynckes vor ihnen steht, der ein Schleifer par excellence ist. Dem geht Disziplin über alles – aber das ist die einzige Sprache, die die meisten Profis verstehen. Nur in Einzelfällen müssen Spieler gestreichelt werden.“ – Toni Schumacher im Spiegel, 12. Dezember 1994

Nach dem Debakel bei der Eintracht flüchtete er nach Spanien; nach dem Scheitern bei Real und Benfica ging Heynckes ebenfalls wieder zu einem kleineren Verein, dieses Mal wieder Athletic Bilbao. Er besserte die Mannschaft wieder auf und ging nach drei Jahren zu Schalke 04. Hier scheiterte er abermals.

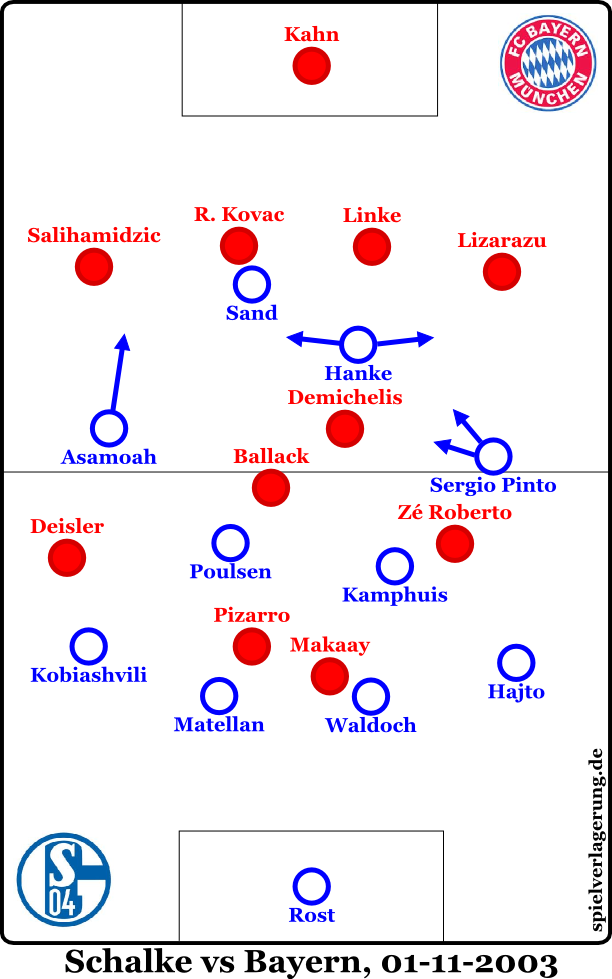

Auf Schalke ließ er ein 4-4-2 mit 4-4-1-1/4-2-3-1-Ansätzen spielen und konnte zumindest eine Saison überzeugen, doch 2004 wurde Heynckes entlassen. Er selbst bewertete seine Amtszeit und seine Arbeit aber immer positiv. Er führte eine hohe Defensivkompaktheit ein und die Schalker jener Zeit spielten mit guter Raumaufteilung. Anders war dies bei Borussia Mönchengladbach, seiner nächsten Trainerstation.

Nach nur einem halben Jahr musste Heynckes gehen. Zuvor war er aus gesundheitlichen Gründen zwei Jahre ohne Arbeit gewesen. Gladbach startete gut in die Saison, vier der vier Siege unter Heynckes (und vier von sechs Siegen insgesamt in der Saison) holten sie in den ersten sieben Spielen. Wieso brachen sie zusammen? Woran scheiterten sie? Kein Zeitungsbericht und keine Quelle von damals bringen hierzu ordentliche Gründe hervor. Morddrohungen soll es gegen Heynckes gegen haben, dazu noch interne Probleme mit Verein und Spielern, Verletzungsprobleme und notorische Abschlussschwäche.

![a]()

Die Bilder von damals lassen ebenfalls keinen endgültigen Schluss zu. Die Mannschaft wirkt normal, eine Mannschaft, deren Kollektivspiel zu ihrer individuellen Stärke passt. Eventuell war auch das das Problem. Der Mannschaft fehlten sämtliche Aspekte, um die typischen Heynckes-Merkmale umzusetzen. Gladbachs Angriffsfußball der 80er und der Selbstanspruch von Heynckes waren zu weit weg von der Gladbacher Mannschaft Mitte der 2000er, die letztlich sang- und klanglos abstieg. Es schien, als ob Heynckes spezielle Mannschaften benötigte: Arbeitsam, in Kernbereichen talentiert und möglichst jung. Der FC Bayern sollte ihm den Sprung zu einer solchen Mannschaft ebnen.

Das Revival und seine Symbolik

2008/09 wurde Jürgen Klinsmann Trainer bei den Bayern – er sprach von schneller Ballrückeroberung, Powerfußball und dem Ein-Kontakt-Spiel der Engländer. Doch seine Zeit währte nur kurz. Fünf Spieltage vor Schluss wurde der Schlussstrich gezogen. Jupp Heynckes sollte die Münchner noch in die Champions League führen, um zumindest das Minimalziel zu erreichen. Dies schaffte er auch, indem er aus dem fitten Restkader nahezu das Maximum rausholte. Mit fast chirurgischer Präzision stellte er richtig auf, ließ sogar einmal mit Raute spielen und konnte vier der fünf Spiele gewinnen.

Diese überzeugende Manier holte Heynckes ganz schnell zurück in das Tagesgeschäft der Bundesliga. Bayer Leverkusen klopfte an und nahm ihn unter Vertrag. Bei Leverkusen fand Heynckes die richtige Mischung und – noch wichtiger – die richtigen Charaktere. Spätestens seit den späten 2000er-Jahren und der neuen Generation junger Spieler, die zur Mündigkeit und Selbstverantwortung erzogen wurde, scheint Heynckes endlich sein Zielpublikum gefunden zu haben. Heynckes ist nämlich nicht autoritär, auch wenn er als solcher dargestellt wird; ganz im Gegenteil.

Jupp Heynckes erwartet sich von seinen Spielern nämlich kein bedingungsloses Befolgen jeglicher Anweisungen. Heynckes ist ein Typ wie Ernst Happel, Louis Van Gaal oder Sir Alex Ferguson, die „mündige“ Spieler wollen, daran aber auch Bedingungen knüpfen. Ein mündiger Spieler hat ein Mitspracherecht bei seinen Trainern.

Ernst Happel hatte beispielsweise oft mehrere Spieler, mit denen er sich vor Partien über mögliche taktische Marschrouten austauschte. Ähnliches praktizierten auch Ferguson und van Gaal. Mit dieser Mündigkeit ging aber auch das Versprechen zu vollster Loyalität abseits des Platzes und durchgehender Disziplin auf dem Platz einher. Des Weiteren gab es trotz der Mündigkeit nur eine „richtige“ Meinung: Die des Trainers.

Im Idealfall gibt es in der Mannschaft also eine flache Hierarchie, aber in der Hierarchie des gesamten Vereins unter dem Trainer stand. Die Mannschaft treibt sich selbst zu Höchstleistungen an (sowohl Ferguson als auch Heynckes sprachen in den Achtzigern von kollektiver Selbstdisziplin). Im heutigen Fußball ist eine solche Mündigkeit und Hierarchienverteilung selbstverständlich.

In diese Zeit passt Jupp Heynckes optimal hinein. Bei Bayer Leverkusen konnte er dies beweisen: Spieler wie Toni Kroos benötigen die Mischung aus einem sachlichen sowie „erfolgsgeilen“ Fußballlehrer, einem Jugendförderer und einem Trainer, der als Gegenleistung zur nötigen Disziplin den gewissen Grad Freiheit zulässt und Leistungsschwankungen duldet.

![s]()

Spieler wie Arturo Vidal waren ebenfalls ideal für Heynckes. Louis Van Gaal sagte einst, dass Andrés Iniesta der ideale van-Gaal-Fußballer sei – ähnliches könnte auch für Jupp Heynckes und Arturo Vidal zutreffen. Der Chilene ist offensiv wie defensiv stark, dynamisch, laufstark, bissig und aggressiv, ohne dabei die offensive Komponente im Spiel missen zu lassen. Bei Bayer nahm er mit Kroos eine Schlüsselrolle ein.

Im 4-4-2-System agierten die Leverkusener mit einem eher geradlinigen und situativ diagonalen Rechtsaußen, Kroos als verkapptem Spielmacher von links und einem klassischen Zweiersturm. Mit Derdiyok und Kießling gab es zwei Spieler, die lange Bälle verarbeiten und sich an Kurzpasskombinationen beteiligen können. Vidal machte aus diesem 4-4-2 in der Offensive ein 4-1-3-2, in welchem der Linksverteidiger mit Kroos die Seite überlud.

Dieses situative Überladen, schnelle Schnittstellenkombinationen und das hervorragende Bespielen von gegnerischen Bewegungen durch zurückfallende Mittelstürmer, hineinstoßende Flügel oder den aufrückenden Vidal sorgten gar dafür, dass die Leverkusener lange Zeit auf Platz Eins der Tabelle standen. Durch eine konstante Vier-Mann-Absicherung standen sie defensiv gut, zusätzlich waren sie in beiden Heynckes-Saisons die torgefährlichste Mannschaft nach Standardsituationen in der ganzen Liga.

In der Folgesaison fiel man zwar nach dem Kroos-Abgang ab, konnte aber dennoch Fünfter werden. Zu jener Zeit findet man auch bei 44quadrat.net eine interessante Analyse, die Heynckes‘ Mannschaft beschreibt.

Die typischen Heynckes-Merkmale zeigten sich bei Leverkusen ebenso wie seine Veränderungen als Trainer: Eine gute Gegneranpassung, eine angemessene Reaktion an veränderte Spielumstände, das seit den 90ern praktizierte tiefere Pressing und eine eher positionsorientierte, aber dennoch bewegliche Raumdeckung mit einzelnen Manndeckungsaspekten.

Nach dem Abgang von Louis Van Gaal bei den Bayern war Heynckes‘ Zeit gekommen. Uli Hoeneß holte seinen „besten Freund“ zurück und korrigierte seinen größten Fehler.

Jupp Heynckes und seine Rekordbayern

Schon in der ersten Saison schien es wie die perfekte Paarung im deutschen Fußball. Heynckes beerbte Louis Van Gaal und die Spieler hatten endlich wieder einen Kumpeltyp, anstatt eines Fußballehrers. Wie unpassend dieser Satz klingt, nicht wahr?

Zu Beginn schienen die Bayern der Konkurrenz zu enteilen. Mit schnellem und fluidem Fußball hatten sie früh viel Vorsprung auf die Dortmunder und auch in der Champions League konnten sie sich bis ins Finale spielen. Die Betonung liegt dabei auf „spielen“. Jupp Heynckes tat viel mehr, als nur eine gute Mannschaft von Louis Van Gaal zu übernehmen und dessen Fehler zu beheben. Es war eine Wechselwirkung zwischen den zwei Trainern, wie sie es in der Fußballgeschichte wohl nur selten gab.

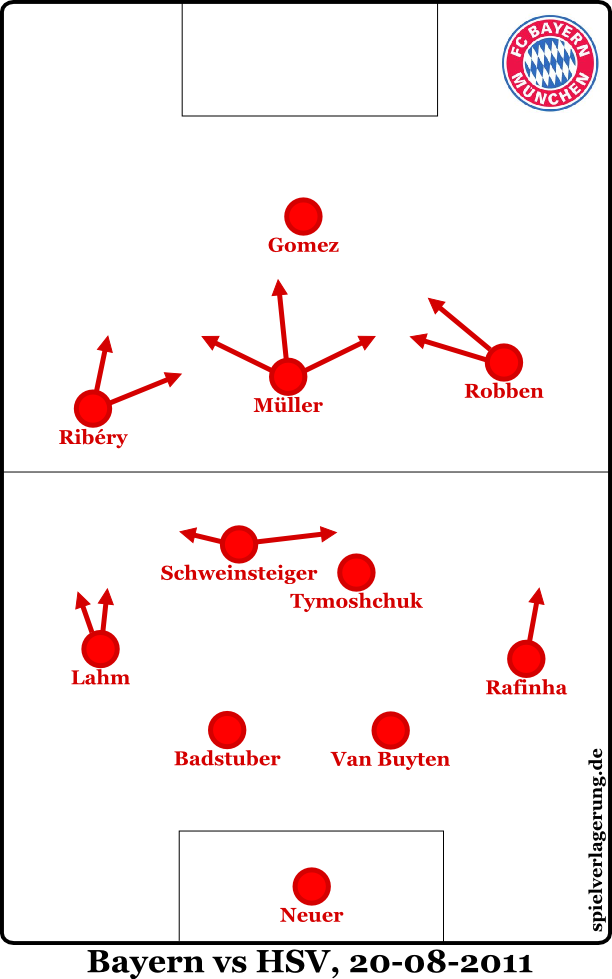

![s]()

Louis Van Gaal hatte das getan, woran Klinsmann scheiterte: Alte Zöpfe wurden abgeschnitten, eine neue Spielphilosophie wurde installiert und der Nachwuchsgeneration eine Chance gegeben. Davon profitierte Heynckes, wie von anderen, taktischen Aspekten. Aber Heynckes kultivierte diese Spielweise nicht nur, sondern ergänzte sie.

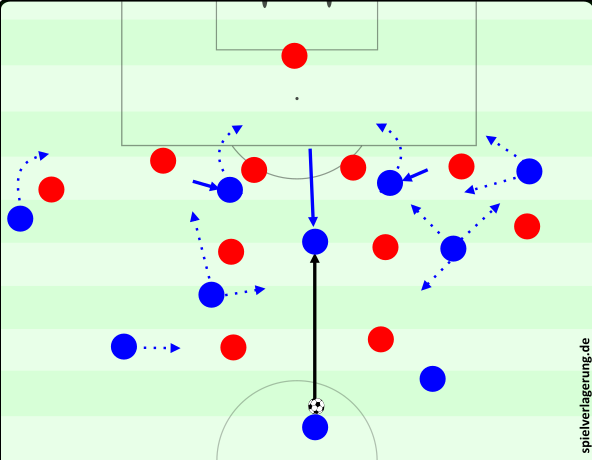

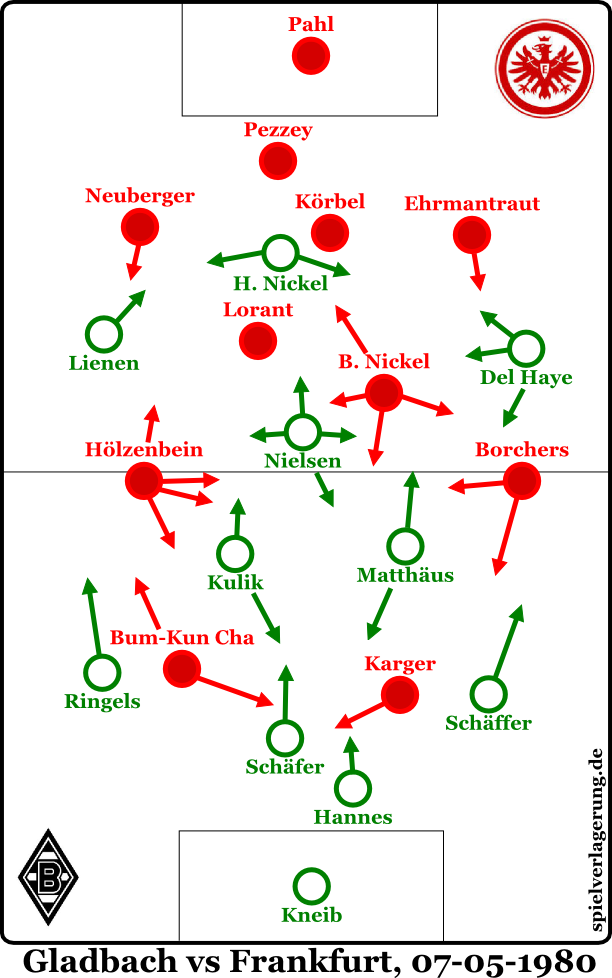

Der Ballbesitz nahm – für sehr viele unerwartet – nach der letzten Saison unter Van Gaal nicht ab, sondern weiter zu. Das Positionsspiel wurde – typisch Heynckes – fluide und mit leichten Asymmetrien ausgelegt. Defensiv wurde das Pressing angepasst. Dennoch blieben Heynckes nach der Verletzung Schweinsteigers und dem Wegbrechen des fluiden Aufbauspiels nur drei Vizetitel, woraufhin die Bayern investierten. Dieses Mal waren es drei Transfers, an denen Heynckes mitwirkte und die ebenfalls zu seinem Profil passen.

Mit Javi Martínez kam ein Baske und ein Spieler, der ebenso wie Arturo Vidal die idealen Attribute eines Heynckes-Fußballers in sich vereinigt(wenn auch in anderer Ausführung und anderer Position bzw. Rollenverteilung). Auch Dante und Mandzukic entsprechen den Vorstellungen Heynckes: Diszipliniert, bissig, aber dennoch technisch gut und durchaus für einen Spaß zu haben.

Dank dieser Verpflichtungen dürfte die aktuelle Bayern-Mannschaft wohl die ideale Heynckes-Elf sein. Die Stars der Mannschaft ordnen sich dem Kollektiv völlig unter, genießen aber auch deswegen bestimmte Freiheiten – Ribérys herausragende Defensivarbeit und gleichzeitig sein erlaubtes situatives Zocken, bei dem Mandzukic seine Position übernimmt, verbinden zwei eigentliche Paradoxe miteinander und schaffen eine Win-Win-Situation.

Auch im Aufbauspiel wurde die Fluidität teilweise extrem gespielt. Gegen Lille gab es immer wieder Franck Ribéry als Spielgestalter in der Mitte. Dessen Zurückfallen wurde mit einem raumöffnenden Verschiebemechanismus versehen, um die Effektivität zu steigern. Die Kür dürfte Jupp Heynckes aber beim herausragenden Pressing der Münchner in dieser Saison gelungen sein.

Hier verband er ebenfalls typische, frühere taktische Mittel mit der Moderne. Gegen Juventus pressten sie beispielsweise in einem 4-3-3, um die gegnerische Abwehrkette zu bespielen. Andrea Pirlo wurde dabei von Toni Kroos bzw. nach dessen Verletzung Thomas Müller in Manndeckung genommen, um den Wirkungskreis des Spielmachers auszuschalten. Gegen Barcelona wurde im Hinspiel dann mit einem 4-4-2-0 gepresst, um die Überzahl der Katalanen in der Mitte mit ihren drei herausragenden zentralen Akteuren und dem zurückfallenden Messi zu neutralisieren.

Auch das Gegenpressing war in dieser Saison aller Ehren wert. Die Plagiatsvorwürfe Jürgen Klopps diesbezüglich sorgten aber für selten gesehenen Ärger bei Heynckes:

„Sie haben von mir noch nie gesehen, dass ich in irgendeiner Pressekonferenz negativ über eine andere Mannschaft oder kritisch über den Kollegen gesprochen habe.“ – Jupp Heynckes in der FAZ, 1. März 2013

Worauf genau Klopp abzielte, ist nicht klar. Fakt ist aber, dass Heynckes schon in den frühen 80ern das Prinzip des Gegenpressings spielen ließ – deshalb seine Aufregung. Das Gegenpressing selbst wurde von der niederländischen Nationalmannschaft und Ajax in den 70ern praktiziert, u.a. auch in Ansätzen von Feyenoord jener Zeit, die bekanntlich Ernst Happel als Trainer hatten – der sich mit Heynckes einige Duelle in der Bundesliga lieferte. Das „moderne“ Gegenpressing ließ letztlich zuerst Pep Guardiola in seiner kollektiven Variante spielen, ebenfalls vor Jürgen Klopp.

Fazit und Vermächtnis

![Bayern - Grundformation2012]()

Noch weiß man nicht, ob Heynckes Ende dieser Saison seine Karriere beenden wird, obgleich die meisten Medien und Insider davon ausgehen. Angeblich soll es aber Angebote von überall geben; selbst Real Madrid scheint Interesse zu bekunden. Sollte Heynckes seine Karriere beenden(obwohl es beim DFB vielleicht nach 2014 einen schönen Job für ihn gäbe)geht ein großer deutscher Trainer und Fußballdenker.

Heynckes kritisierte in den 90ern die Abwehrspieler wegen ihres Spielaufbaus und zweifelte ihre Qualität deswegen an. Selbst heutzutage würde man dafür zumindest in einigen Teilen der Fußball- und Medienlandschaft kritische Blicke ernten. Er war auch einer der Vorreiter der modernen Trainingsmethodik in Deutschland, ein Vertreter des ganzheitlichen Prinzips und des „interkulturellen Dialogs“ – einem Umgang der Spieler miteinander, nicht nur über die Barrieren der Sprache und Kultur hinweg, sondern auch der Arbeitszeit.

Viele seiner als verschroben geltenden Ideen sind heute Standard. Geplante oder wechselnde Sitzordnungen im Fußball, gemeinsames Essen oder die gemeinsame Beschäftigung mit fußballirrelevanten Themen wurden kritisch beäugt, setzten sich aber durch. Das Einfordern von Disziplin, das präzise Verbessern individualtaktischer Mängel auch auf höchstem Niveau und die Differenzierung in der Betrachtung sind heute so selbstverständlich, dass die Kritik an Heynckes zu jener Zeit fast lächerlich wirkt.

Mit welchen Problemen sich Heynckes in der damaligen Zeit herumzuschlagen hatte, ist heute kaum mehr zu begreifen. In den 80ern soll er gar mit Otto Rehhagel und Udo Lattek einer der wenigen Trainer gewesen sein, der verletzte Spieler nicht fitspritzen und spielen ließ. Passend dazu sah er die Rotation der Lauterer bei ihrem Titelgewinn 1991 ebenfalls als Vorteil und als ursächlich für den Meistertitel an.

„Wenn die elf Stars permanent strapaziert werden, spielen sie ja nicht mehr top. Dann ist der Kopf leer und der Körper müde. Das ist für mich eine ganz logische Schlußfolgerung.“ – Jupp Heynckes im Spiegel, 27. März 1991

Zusätzlich war er in seiner analytischen Betrachtung von Fußballern und Mannschaften ebenfalls Vorreiter – sogar heute noch. So führte er taktische Aspekte wie Fouls auch auf körperliche und geistige Müdigkeit zurück, unterschied den „Star“ vom „Führungsspieler“, der die Mannschaft befruchtet und nicht knechtet, und lobte 1990 wie schon Arrigo Sacchi die Kolumbianer für ihre Taktik, während alle Welt noch Deutschland zujubelte.

Ohnehin scheint ihn mit Sacchi eine gewisse geistige Ähnlichkeit zu verbinden. Der Italiener lobte die aktuellen Bayern auch als „totalen Fußball“, bei dem jeder alles kann, das Spiel versteht und kollektiv verteidigt wird. Heynckes selbst sah sich ebenfalls als einen Trainertypen wie Sacchi und gar als potenziellen Revolutionär:

„HEYNCKES: Die jungen Trainer haben doch keine Chance mehr. Wenn ich Präsident wäre, dann wären bei so manchem Klub statt des Trainers ein oder zwei Spieler entlassen worden. Die Präsidenten haben doch keine Zivilcourage. Wenn ich höre, daß sich die Dortmunder Spieler ihren neuen Trainer selbst aussuchen wollen, habe ich dafür keinerlei Verständnis. So ist schon vielen jungen und guten Trainern das Rückgrat gebrochen worden.

SPIEGEL: Aber etablierte Trainer wie Sie könnten doch Innovationen anbieten?

HEYNCKES: AC Mailands Trainer Arrigo Sacchi ist für mich der einzige, der in den letzten Jahren im Weltfußball wirklich eine neue Spielstrategie entwickelt hat – er konnte es, weil er mit den drei Holländern die entsprechenden Spieler zur Verfügung hatte. Ich hätte auch gerne was Neues, etwas Revolutionierendes gemacht, mit einem Stefan Reuter auf der Liberoposition hätte ich auch unser Spiel ganz neu interpretieren können.

SPIEGEL: Was hat Sie denn gehindert?

HEYNCKES: Bei den Bayern spielt Klaus Augenthaler seit neun Jahren den typischen Libero hinter der Abwehrkette. Ich habe ganz andere Vorstellungen. Aber dafür muß man vier sehr schnelle Abwehrspieler haben.“ – Interview im Spiegel, 27. März 1991

In Anbetracht des, zugegeben von mir selbst geschriebenen, Artikels kann ich doch mit ruhendem Gewissen die Eingangsfrage beantworten:

„Du hältst Jupp Heynckes wirklich für einen der besten Trainer?“ – Ja, das tue ich. Ganz unabhängig davon, ob er die Champions League gegen den BVB gewinnt, oder nicht.

![]()

Spielverlagerung-Autor Martin Rafelt (MR) schreibt seit rund fünf Jahren über Fußballtaktik und beschäftigt sich dabei primär mit dem Spiel Borussia Dortmunds. Seine Begeisterung für das Thema Taktik wurde wesentlich von der Arbeit Jürgen Klopps hervorgerufen und geprägt seit dieser 2008 das Traineramt in Dortmund antrat. Nun wurden die Gedanken und Erkenntnisse der letzten Jahre in Buchform gebracht, um das Phänomen Klopp aus sportlicher Sicht zu beleuchten.

Spielverlagerung-Autor Martin Rafelt (MR) schreibt seit rund fünf Jahren über Fußballtaktik und beschäftigt sich dabei primär mit dem Spiel Borussia Dortmunds. Seine Begeisterung für das Thema Taktik wurde wesentlich von der Arbeit Jürgen Klopps hervorgerufen und geprägt seit dieser 2008 das Traineramt in Dortmund antrat. Nun wurden die Gedanken und Erkenntnisse der letzten Jahre in Buchform gebracht, um das Phänomen Klopp aus sportlicher Sicht zu beleuchten.